別府支援学校石垣原校高等部3年

身体の動きを活かして音楽的活動をする指導・支援

-

使用したICT機器

-

[機器]

タブレット

[教師が使用したツール]

デジタルソフト [生徒が使用したツール]

デジタルソフト

-

学校・学年

-

特別支援学校

別府支援学校石垣原校 3年

-

教科

-

自立活動

-

詳細

-

・病院に長期入院しており、登校日は限られている。(主にベッドサイド授業)

・病室に一般の入院患者もいることから、本物の楽器を演奏することが難しい

・発語はなく、また瞳に軟膏を塗る処置を必要とするため、聴覚・触覚へ訴えかけるような題材がよい

・障がいの状況や常時必要なケアにより、身体の可動域が限られている

-

子どもの困り

-

・咽頭ろう、胃瘻、膀胱瘻、持続吸引等のケアを常時必要とし、主に病室で授業を受けている

・視覚から情報を得にくい

・腕・手指の可動域が限られているため、広い音域での演奏やテンポの速い演奏が難しい

・手指が握りこんだ状態になっており、指先よりも関節部分を活かせる活動が望ましい

・発語がないため、感じていることを言語ではなく身体の動きや目の動きなどで表現する

-

解決の方策・手立て

-

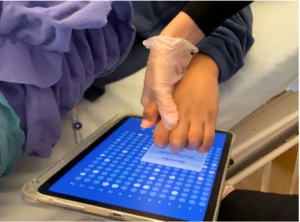

・教師が腕を支えてiPadをタップする

・手指の関節部分にも反応するアプリを選別し、握りこんだ状態でも楽器の音を奏でられるようにする

・鑑賞・作曲・保存までタップでかなうため、一連の動作を自分で行える

・オリジナルの曲を2曲作り繰り返し聞く。慣れ親しんだところでどちらが好みか教師が聞き、選択を引き出すことをねらう

・選択した曲を画面収録機能で保存し、AirDropで共有すれば、作曲した曲を友だちに聴いてもらえる

-

実践の様子

-

・病室のベッドで寝ている状態でも、指先で簡単に音を奏でられた。

・iPadを使うことで音量調節が可能になり、病室でも周囲の迷惑にならず楽器の音を聴けた。

・一連の動作を自分の手指で行うことで、楽器の音が流れると目を見開く反応があった。自分が奏でている音であることが認識できたのではないか。

・どの音に大きな反応を取るかは日によって違い、聴き取れる、また関心のある音の種類は幅広そうだと思われたので、作成する曲を2曲に絞った。

・作成した2曲を日々聞いて慣れ親しむ中で、反応を見せた回数やその力強さを比較し、どちらが好みなのか判断する客観的な材料とした。

・主観的な材料としては、身体の動きが顕著に見られる日に、どちらの曲が好みか教師がじっくりと聞く時間を設けた。

・教師が腕を支えて曲を画面収録し、AirDropでみんなに聴いてもらえるような形式で保存した。

コメント