大分県立新生支援学校小学部3年

フェルトボールの数を見て、何個と何個で5になるか合成・分解の表し方で答える学習

-

使用したICT機器

-

[機器]

タブレット

[教師が使用したツール]

デジタルソフト [生徒が使用したツール]

デジタルソフト

-

学校・学年

-

特別支援学校

大分県立新生支援学校 3年

-

教科

-

算数

-

障がいの状況

-

・手元の操作や視覚情報が多いと、集中が続かなくなるこ

とがある。

・集中が続かなくなるため、学習に消極的になったり、離席したりすることがある。

-

子どもを取り巻く状況

-

〈保護者の願い〉

・正確に10までの数を数えられるようになってほしい。

・実際の生活の場面で活用できるようになってほしい。

-

子どもの困り(本人の困り)

-

【算数】

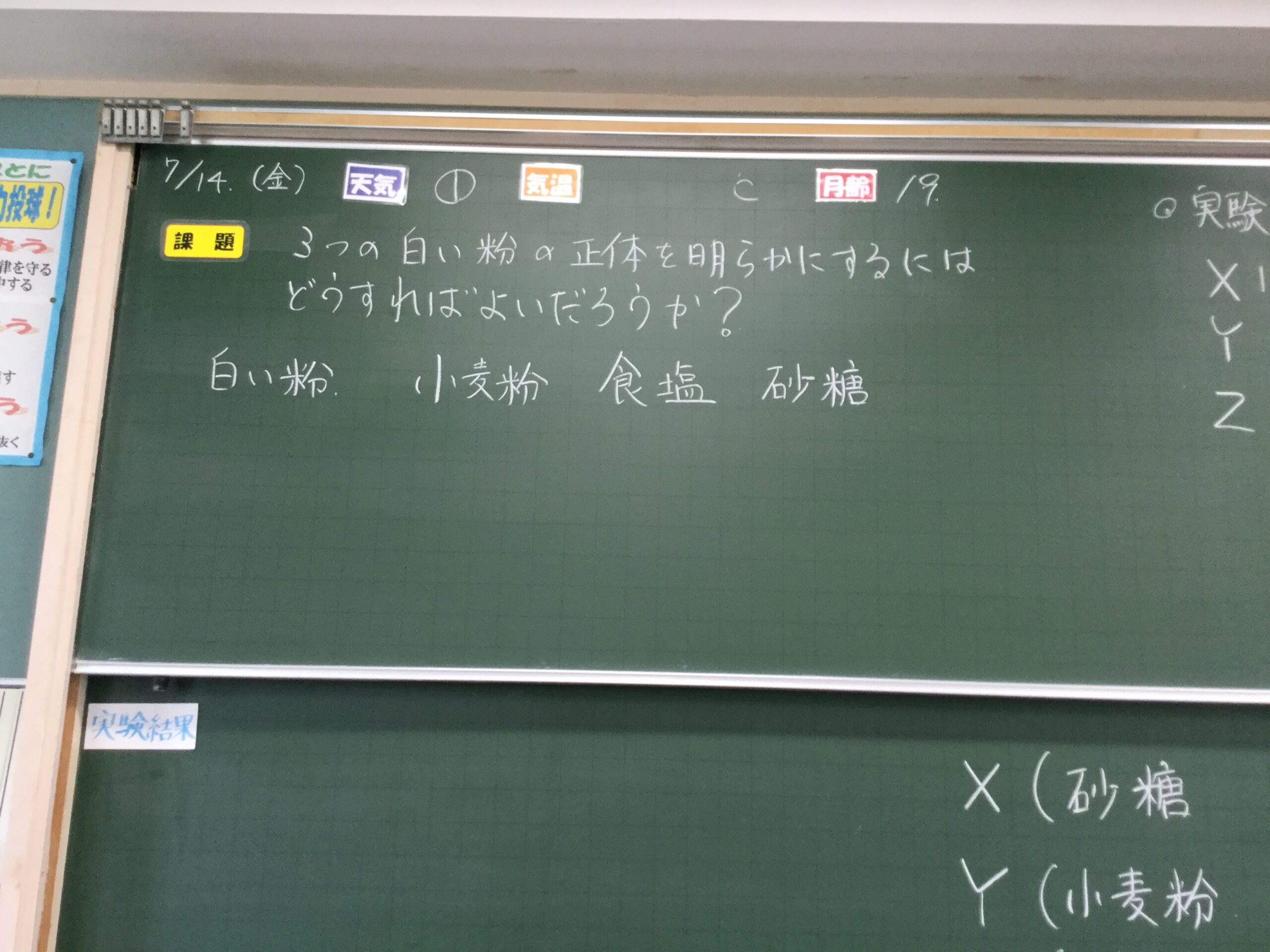

・5までの合成・分解では、5マスのケースに4個フェルトボールを入れて提示し、「4と何個で5になりますか」と問いかけると、「2」と答えたり「3と2で5」と答えたりする。

-

解決の方策・手立て

-

・合成・分解の仕組みを一つひとつkeynoteのスライド(アニメーション)で提示することで、視覚情報が絞られ、理解することができる。

・表し方が分かり、成功体験が増えると、自信を持って取り組むことができる。

-

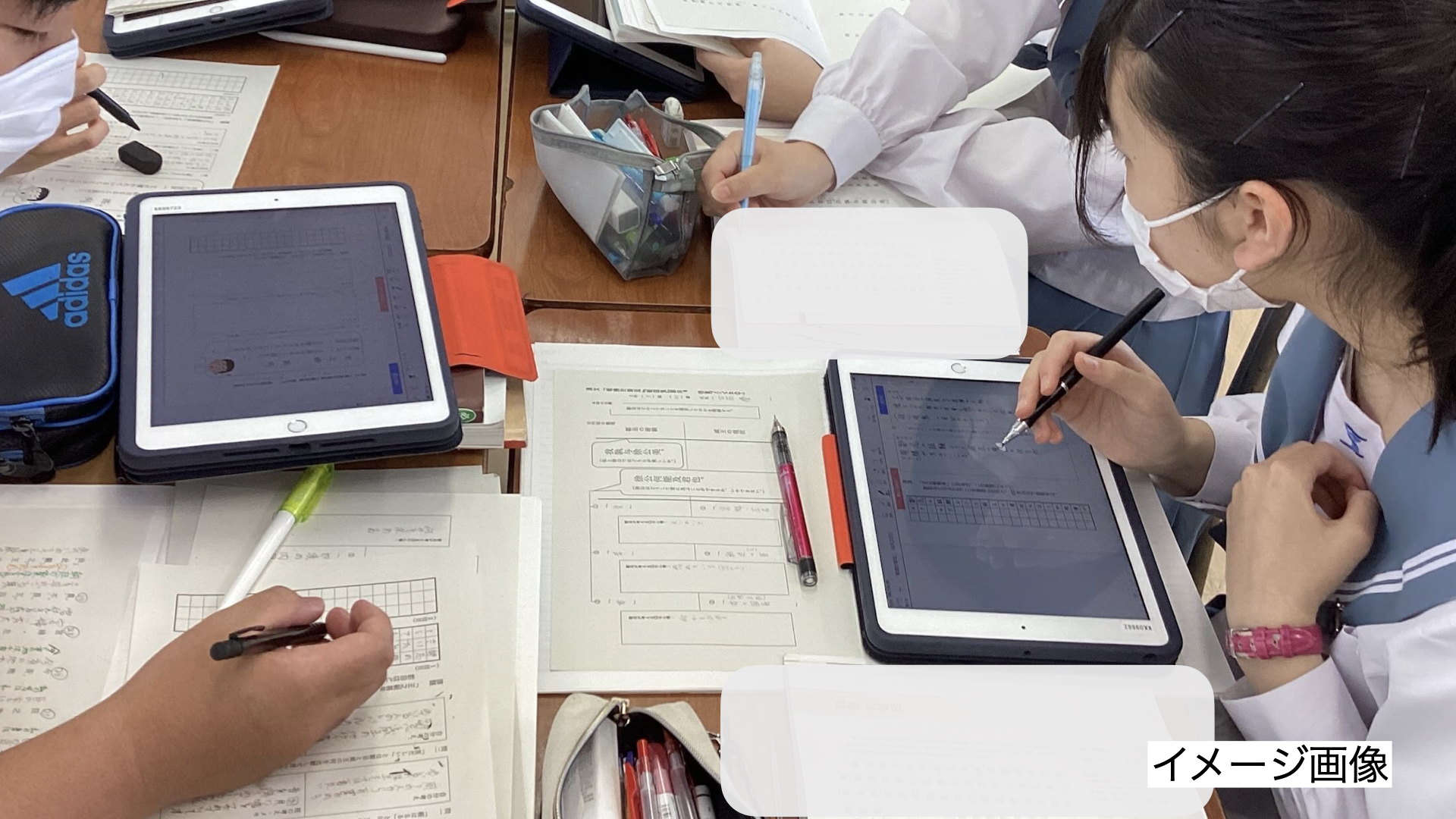

実践の様子

-

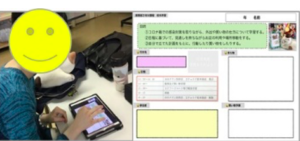

・5までの合成・分解の表し方がわかるように、Keynoteで5マスのケースのイラストと『4と?で5』等の問題を提示した。

・アニメーション機能を使用しながら

①5マスのケースに入った4個の●を水色の枠で囲って提示

②何も入っていない1個のマスを赤色の枠で囲って提示

③赤色の枠で囲ったマスに●が入っていく

の順で示し、『4と1で5』になることに気づくことができるようにした。

・合成・分解の表し方が分かるようになると、スライドで提示した問題と教師の「4と何個で5になりますか」等の問題を聞いて、5マスのケースのうち、空のマスを指さして「1個」と答えたり、数えて「4と1で5」と答えたりすることができた。

・Keynoteを使って学習したことで、プリント課題でも『4と□で5』や『3と□で5』等の問題に、「4と1で5」や「3と2で5」と答えたり、空欄に『1』や『2』と答えを書いたりすることができるようになった。

コメント