佐伯市立佐伯南中学校2年

化学変化と分子・原子

-

使用したICT機器

-

[機器]

タブレット

[教師が使用したツール]

デジタルソフト [生徒が使用したツール]

デジタルソフト

-

学校・学年

-

中学校

佐伯市立佐伯南中学校 2年

-

授業の内容

-

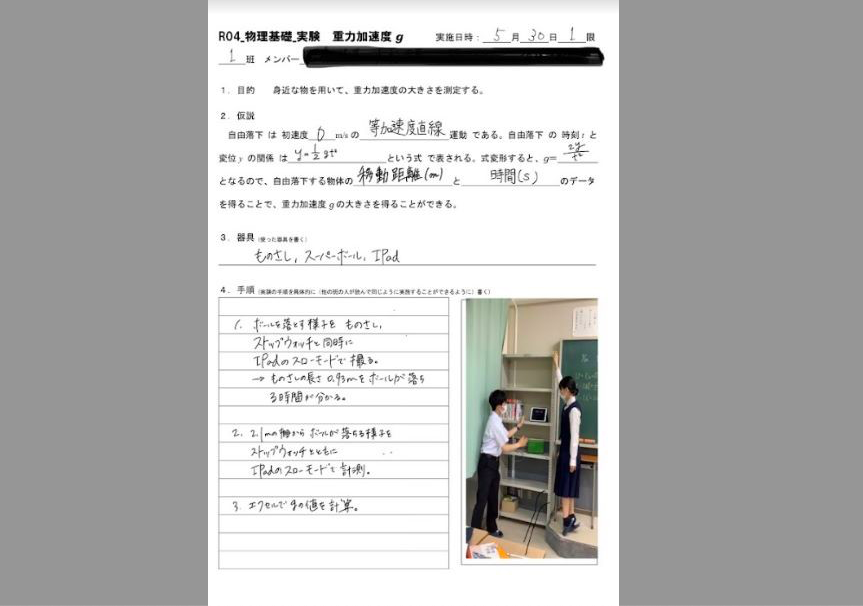

ロイロノートのカード機能を活用して、生徒が化学反応式を理解するための授業を実践した。

従来の指導では、パワーポイントのアニメーションなどを使い、化学反応時の原子の組替わりや化学反応式の作成を提示することが多かったが、「見る」活動が主体のため、生徒が化学式の作成や原子・分子の概念でつまずく課題があった。

そこで、ロイロノートのカード機能で作成した原子モデルを、全員が端末を操作することで理解を深められるよう工夫した。

授業では、原子を粒子で表した「分子カード」を用い、反応前後の原子の移動を視覚的に操作させることで、化学反応のイメージを掴みやすくした。

-

ICT活用のポイント

(工夫したところ、苦労したところ 、成果、課題) -

成果・課題

成果①:理解と自信の向上

・化学反応式について、頭の中でイメージしやすくなった。

・化学反応式を作る方法が分かりやすくなり、自信を持って答えることができるようになった。

成果②: 視覚的な理解と明確化

・化学反応式の数を合わせるのが視覚的にわかりやすく、反応前後で数が変わらないように調整できた。

成果③: 楽しく学ぶことができた

・カードを使ったことで、ゲーム感覚で楽しく学べた。

・パズル感覚で楽しんで学習できた。

成果④: スモールステップでの理解

・化学反応式を作るのは難しいが、カードで補助されて少しずつ理解できるようになった。

・数を合わせることが難しいが、カードで少しずつ解決できるようになった。

課題①: 進捗状況の把握の難しさ

・一部の生徒は、カードを使っても数の合わせ方に困ることがある。

・画面上で完結するため、どこでつまずいているのか、把握しにくい。

化学反応式カードの使用により、理解を深め、学習を楽しく、視覚的にわかりやすくできた。

一方で、数を合わせる難しさが残る点、進捗状況の把握の難しさも挙げられる。

ICT活用のポイント

• 分子カード、化学反応式カードの使用

• あらかじめ用意されたカードを使用することで、「化学式を覚えていない→考えられない、参加できない」という生徒をなくすことができた。

• 分子カード単位での操作

• 原子の追加を、カード単位で行わせることで、化学反応式をつくるときのポイントの一つ、「化学式のミス」を減らすことができる。(数が合わないから「H2O」を「H2O2」にするなど)

• 分子カードの枚数と化学反応式の係数の関係がわかりやすく、視覚化できた。

• 分子カード間の原子の移動で化学反応での原子の組替わりを再現

• 反応前の分子カードから、反応後の分子カードへ、実際に原子を移動させることで、「原子の数や種類が変わらない」という、化学変化の大原則を実感させることができた。

コメント