大分県立別府支援学校鶴見校高等部1年2年3年

他者との関わりや自分の役割を感じられる合同授業の工夫 ~重度重複障がい児の教科学習の充実に繋がるICT活用~

-

使用したICT機器

-

[機器]

PCタブレット

[教師が使用したツール]

デジタルソフト学習支援ソフト [生徒が使用したツール]

デジタルソフト学習支援ソフト

-

学校・学年

-

特別支援学校

大分県立別府支援学校鶴見校 1年 2年 3年

-

教科

-

日常生活の指導(朝の会)

-

障がいの状況

-

・知的、肢体不自由等の障がいを併せ持つ。

・医療的ケアが必要な生徒も複数名在籍する。

・日常生活面では全介助を要する。

・発語がない生徒が多く、意思の表出は表情の変化や簡単な手指操作に限定される。

-

子どもを取り巻く状況

-

・体調面や生活リズムにより、全員が同じ場所で学習することが難しい。

・卒業後も入所施設で集団生活を送ることが想定される。

・学部目標では、基本的生活習慣の確立や社会性の育成が示されている。

-

子どもの困り(本人の困り)

-

・肢体不自由により、微細な手指操作が難しい。

・肢体不自由や斜視等の身体の状態により、外界の認知や環境の把握に支援が必要である。

・意思の表出が微細である。

・対教師の関わりが多くなりがちであるため、友だち同士の学び合いは場面設定等の工夫が必要である。

-

解決の方策・手立て

-

・個々の実態に応じたAAC機器を用いる。

・わかりやすく情報を共有できるように、視覚支援に音声を対提示する。

・係活動における双方向の関わりを通して、集団での役割や人との関わり等の社会性を育む。

※教科の視点で課題を整理してICTを活用

-

実践の様子

-

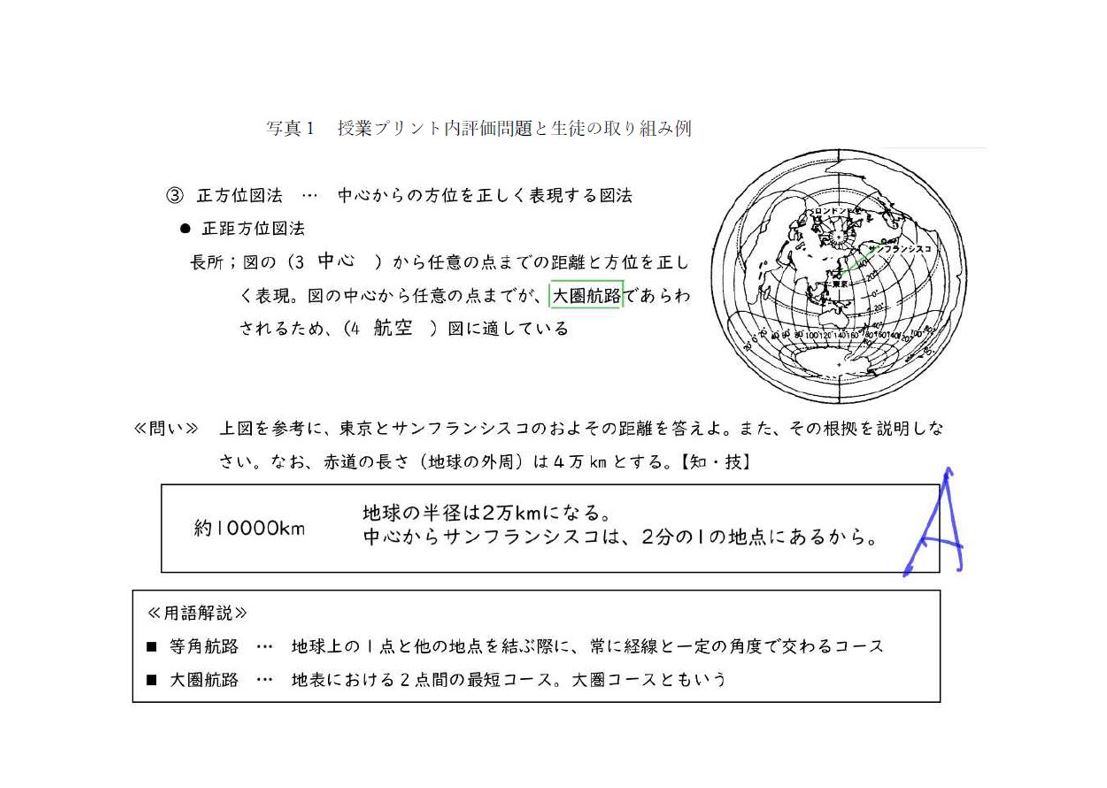

【朝の会の流れとアプリ等の使用場面(2会場Zoom接続)】

・導入の音楽(Keynote)を流した後、①朝のあいさつ(VOCA)/②日付の確認 /③天気(シンボル)/④今日の日程(Keynote,スイッチ)/⑤健康観察(Zoom)/⑥先生の話(ルーレット)/⑦今月の歌(読み上げアプリ,YouTube)の流れで実施。①~⑦(係の仕事)を一人一役で実施。

【中間報告の課題 その後の取り組み】

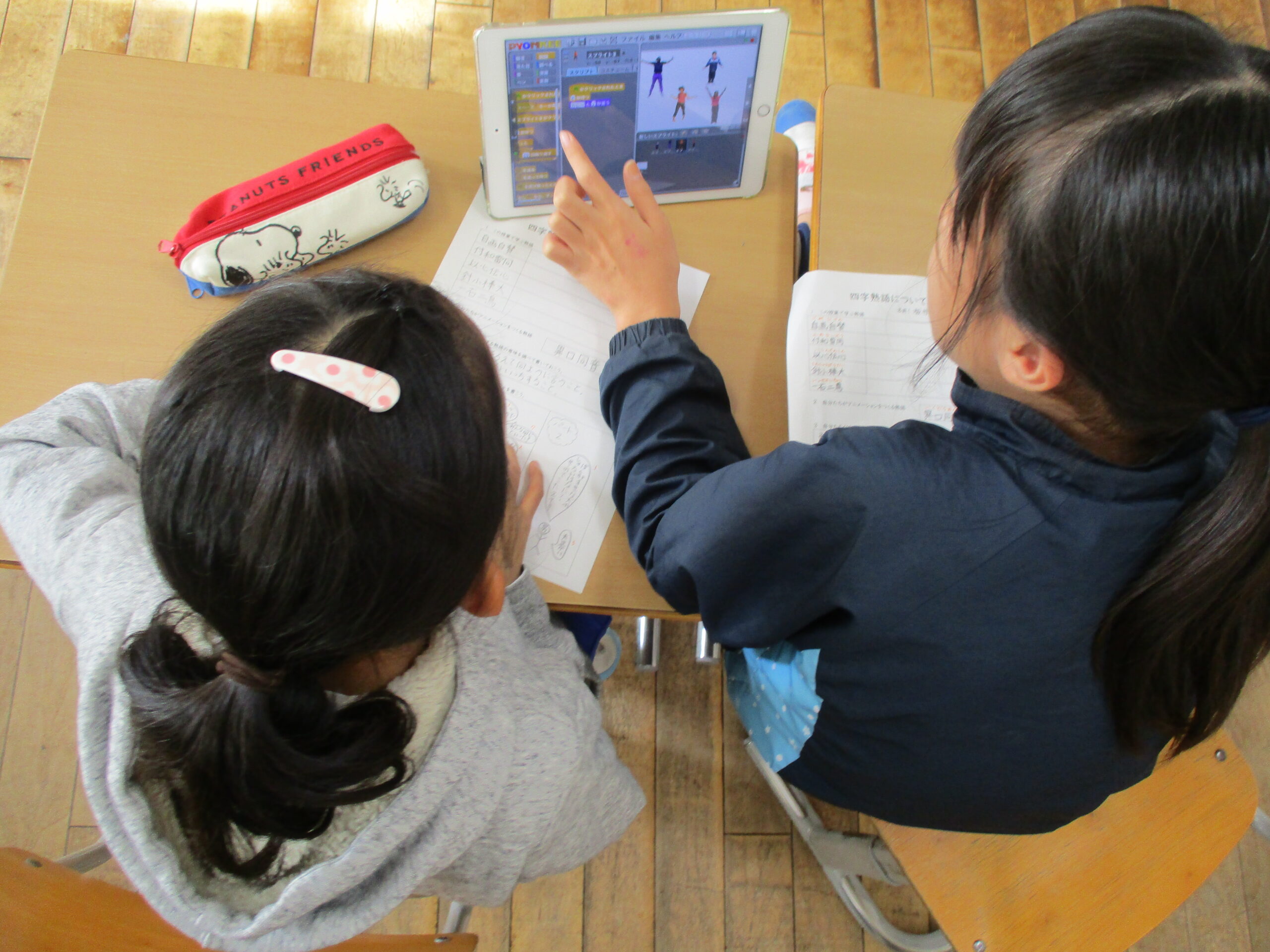

・テレビモニターを1台増設し、画面全体に別教室の生徒を表示すると(以前は画面の一部に表示)活動の様子を捉えやすくなり、メイン会場の生徒たちが画面上の友だちを注視することが増えた(写真上)。同様に『先生の話』のルーレットもiPad画面からモニター表示に変更したことで、教師の顔(話し手)を認識しやすくなり、他者への関心をさらに引き出せた。合同学習におけるモニター併用は、他者をより認識し社会性を育む補助具として有効であった。

【最終報告 成果と今後の展望】

・スイッチ操作によるアプリの反応(効果音等)を追加設定すると、操作と反応の因果関係がわかりやすくなった。1年間同じ係を担当したことで、スイッチ操作も徐々にスムーズになり、周囲の称賛によって笑顔も増えた(写真下)。

・日常生活の指導として行っていた朝の会を教科『社会科(下学年代替生活科)』として整理した結果、目標や内容が明確になりICT活用場面やその必要性が再確認できた。今後も教育課程の整理を進める中で、重度重複障がい児の教科学習を支えるICT活用の工夫についてさらなる検討が必要である。

コメント