大分県立大分支援学校高等部1年

音楽を具体的なイメージを持って主体的に鑑賞しようとするための指導

-

使用したICT機器

-

[機器]

タブレット

[教師が使用したツール]

デジタルソフト [生徒が使用したツール]

デジタルソフト

-

学校・学年

-

特別支援学校

大分県立大分支援学校 1年

-

教科

-

音楽

-

詳細

-

高等部1年は、職業生活科12名・生活教養科11名、合計23名で構成される。生活教養科においては、情緒に困りを持つ生徒が多く、学習段階としては、職業生活科と同等もしくはそれ以上という実態がある。音楽は、週1回の学年授業であり、生徒たちの興味関心を持つ視点や、取り組み方も様々である。

学習指導要領で示されているところの「鑑賞についての知識を得たり生かしたり」は、学年授業の共通課題として一緒に取り組むことができるが、提示した教材の「曲や演奏のよさなどについて(見いだし)自分なりに考え、曲全体を味わって聴くこと」の段階になると、個別の視点が必要となる。

-

子どもの困り

-

・興味関心がない曲の鑑賞に楽しく取り組めない。

・教科書や、教師が作成したスライドを手掛かりに鑑賞しようとするが、曲を通して集中して聴くことができない。

・感想を述べる場面で、「よかった」「すごかった」、「うーん、なんかちょっと・・・」等、自分が感じたことを具体的に言葉で表現することが難しい。

-

解決の方策・手立て

-

・生涯を通じて、テレビやお店等で必ず何度も耳にする曲を教材に設定する。

・他の単元の取り組みと連携し、「音楽を形づくっている要素」から「音色」(生成AIによる創作単元・自分の声域や声色を探る単元)に焦点をあてて曲を聴くようにする。

・ICT機器を利用して実際の楽器の音色を自分で操作しながら体感し、曲を聴く視点を自分で選択できるようにする。

-

実践の様子

-

①「西洋音楽の名曲を聴こう!」をテーマに、『交響曲第9番 ニ短調作品125第4楽章(合唱付き)』を教材曲とし、使用されている4種の弦楽器の中から気になる音色のものを選び、その音色に注目して聴くように設定した。教材曲の説明をし、教育用に作成された「YouTube」アプリの演奏映像を流すと、「テレビで流れてた」「お店で聴いた」等の反応が多く返ってきた。ワークシートを配布し、曲の特徴や「音色」に注目して聴くことを確認し、静止画にして楽器と音色を確認しながら再度「YouTube」を流すと、1回目よりも集中が持続する様子が見られた。

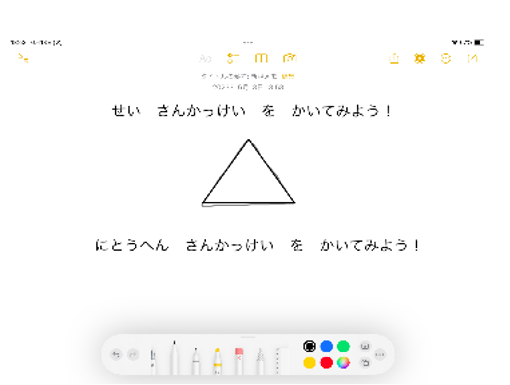

②音色を確認する方法として、「GarageBand」アプリを紹介し、テレビモニタに映しながら操作して音を出すと、「おーっ」等の声が上がり、いきいきとした表情になった。2人に1台でiPadを配置すると、自分で操作して確認したり、隣の生徒の選んだ音色を聴いたりしながら活発に会話し、楽しんでいる様子が見られた。また、手でiPad上の弦を様々なやり方で操作して音色の変化を楽しむ姿や、「バイオリンよりチェロの音は低い」等「音の高低」を意識して操作する姿も見られた。アプリの扱い方がわかると、自分から進んで弦楽器以外の楽器を探し、音色を確かめていく様子が多く見られた。3回目の鑑賞では、「GarageBand」の画面と演奏映像を見比べ、自分が選んだ楽器が出ると注視する等、曲の最後まで適度に集中して聴くことができていた。その後、ワークシートで提示した音色を表す言葉を選ぶ場面でも思考している様子が見られ、その言葉を用いて感想を述べることができていた。

コメント