大分県立さくらの杜高等支援学校高等部1年

情報通信ネットワークとデータの活用に取り組むための指導

-

使用したICT機器

-

[機器]

[教師が使用したツール]

デジタルソフト [生徒が使用したツール]

デジタルソフト

-

学校・学年

-

特別支援学校

大分県立さくらの杜高等支援学校 1年

-

教科

-

情報

-

詳細

-

・スマホのアプリは複数使えるが、PCの表計算ソフトウェアは使ったことがない生徒が多い。

・失敗を恐れ、検定試験への挑戦に対してやや消極的な姿勢が見られる。

・こだわりが強く、自分の好きな手順で作業を行おうとする生徒がいる。

・何に困っているのか捉えることができず、どのように支援を求めれば状況が改善できるか分からない生徒がいる。

-

子どもの困り

-

・PC操作の機会がこれまでとても少ない。

・自分の作業に夢中になり、一斉指導での教師の指示や解説を聞き逃し、全体についていけなくなる。

・1つの問題に取り組み始めてから完成までの見通しがもてず、今自分が何をしているのかを見失う生徒がいる。

-

解決の方策・手立て

-

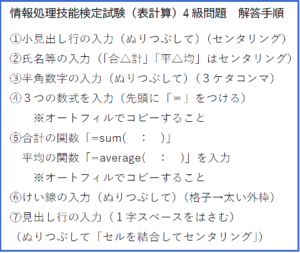

・日本情報処理検定協会主催情報処理技能検定試験4級の問題を手順に沿って解く。

・一斉指導から始め、生徒の定着度を見計らって個人作業に切り替える。

・生徒の特性に合わせて、手順の順番を入れ替えるなど、完成までのアプローチの仕方を個別に決める。

・生徒同士が教え合う環境を整える。

-

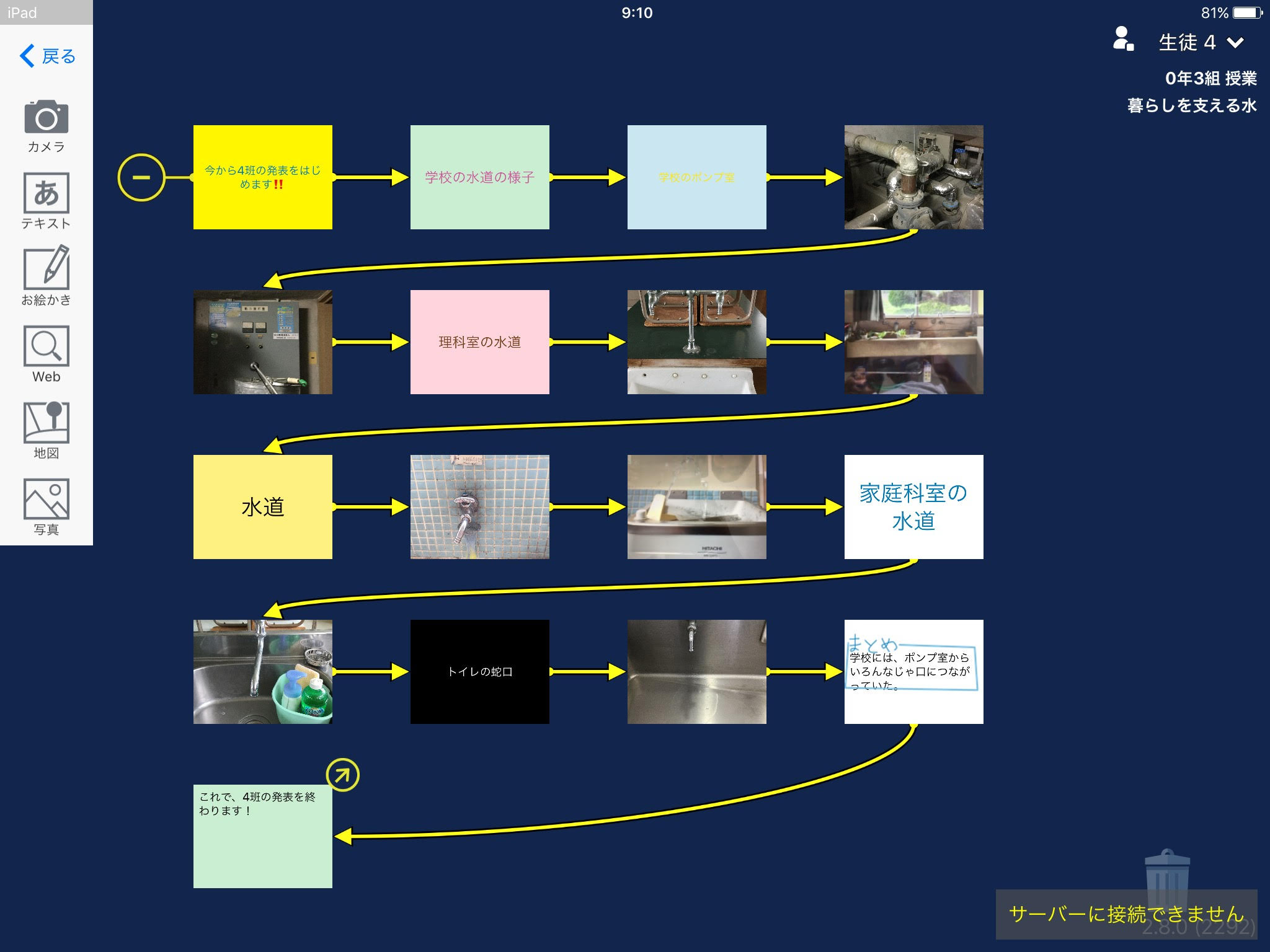

実践の様子

-

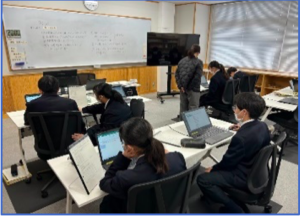

・一斉指導では、教師が示範し生徒がそれを見て入力する。ホワイトボードには解答手順①~⑦を板書しておき、見通しをもちながら解答できるようにする。説明を聞く時に手を止めて前を見ることができない生徒は、徐々に分からないことが積み重なり、意欲が低下していく。得意な生徒と苦手な生徒の二極化が生まれた。

・検定試験受検は希望制とした。申し込み率は全体の51.7%であった。

・受験者を中心に、授業内容が定着した生徒(通称「ミニ先生」)が複数名になった頃合いを見計らい、生徒同士で教え合う授業形態を取り入れた。

・定期的にミニ先生を集合させ、間違えやすいポイントや見直しの仕方、効率的な修正方法などを伝えた。それが、生徒同士の教え合いに効果的に反映された。(教師から習うよりも友だちから習う方が定着しやすい面がある。生徒同士の方が、間違ってしまう理由や「資料のこの部分は見落としがちだ」という気持ちを理解しやすい面がある。)→共感が思いやりや励ましとなり、やる気を増幅させた。

・ミニ先生は、自分もミスを減らしたいという意欲が高まり、試験時間20分以内に解答し終えても何度も見直し、満点の解答作成を目指すようになった。

・全員に解答手順が定着するようになった。生徒の特性によっては、手順を入れ替えた方が、より理解や定着がしやすくなることが分かった。

・授業全体に活気が生まれ、受検申し込みをしなかった生徒が「分かるようになった。申し込みをしておけばよかった。」と積極性を表出するようになった。

・今後の活用場面としては職場実習が考えられる。教師、および生徒自身が各自の特性を理解し、実習先と共通理解することで、実習がより効果的になるのではないだろうか。

コメント