大分県立大分支援学校高等部1年

作曲することで、音楽の仕組みや要素を楽しみながら主体的に理解しようとするための指導

-

使用したICT機器

-

[機器]

タブレット

[教師が使用したツール]

デジタルソフト [生徒が使用したツール]

-

学校・学年

-

特別支援学校

大分県立大分支援学校 1年

-

教科

-

音楽

-

詳細

-

高等部1年は、職業生活科12名・生活教養科11名、合計23名で構成される。生活教養科においては、情緒に困りを持つ生徒が多く、学習段階としては、職業生活科と同等もしくはそれ以上という実態がある。音楽は、週1回の学年授業であり、様々な実態の生徒たちが、興味・関心を持つ視点や取り組み方も様々である。

「音楽を形づくっている要素とその働き」について、学習指導要領では、表現(歌唱・器楽・身体表現)や鑑賞の活動において併せて学ぶようにとされているが、実際の授業では、表現では、取扱曲の個々に必要な部分のみの理解に留まることが多く、鑑賞では、曲の特徴や感受したことをどう表現していいのか迷う場面が多い。

-

子どもの困り

-

・音楽理論(音楽を形づくっている要素等)に苦手意識を持ち、知ろうとしない、また楽しく取り組めない。

・限られた環境で音楽を聴いて自分の好みを決め、他を拒否する等自分から音楽観を狭め、こだわりを強化している。

・音楽の好き嫌いや、得意不得意について、上手く伝えることができず、表現することの自己肯定感が低い。

-

解決の方策・手立て

-

・楽しみながら音楽理論について学習できる設定をする。

・自己肯定感を高めるために、自分の選択が認められるような創作活動に取り組む。

・生成AI等、時代を代表する科学文化を取り入れ、興味関心を持って取り組めるようにする。

・創作活動を通して、自分を表現する楽しさや大切さを経験する。

-

実践の様子

-

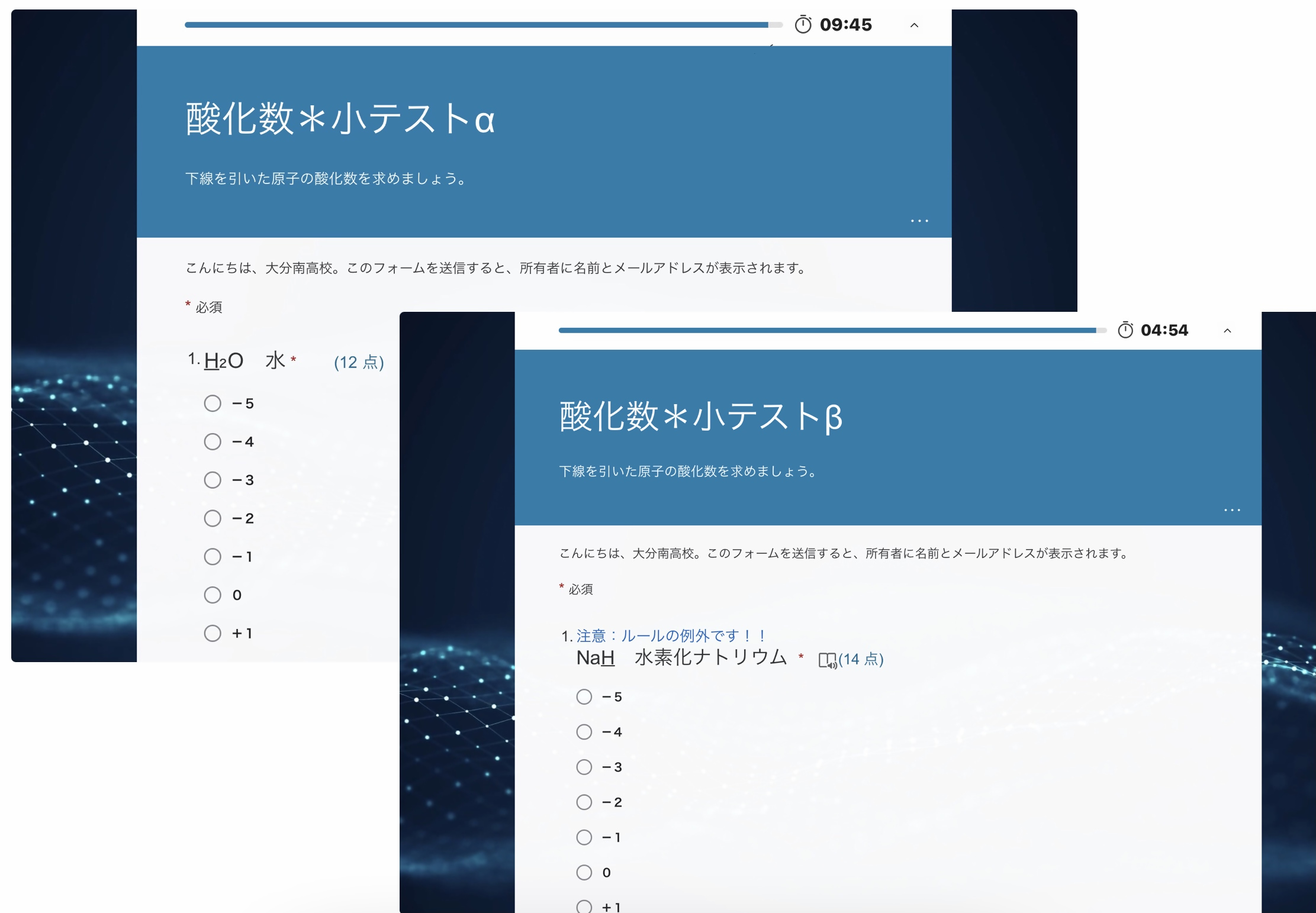

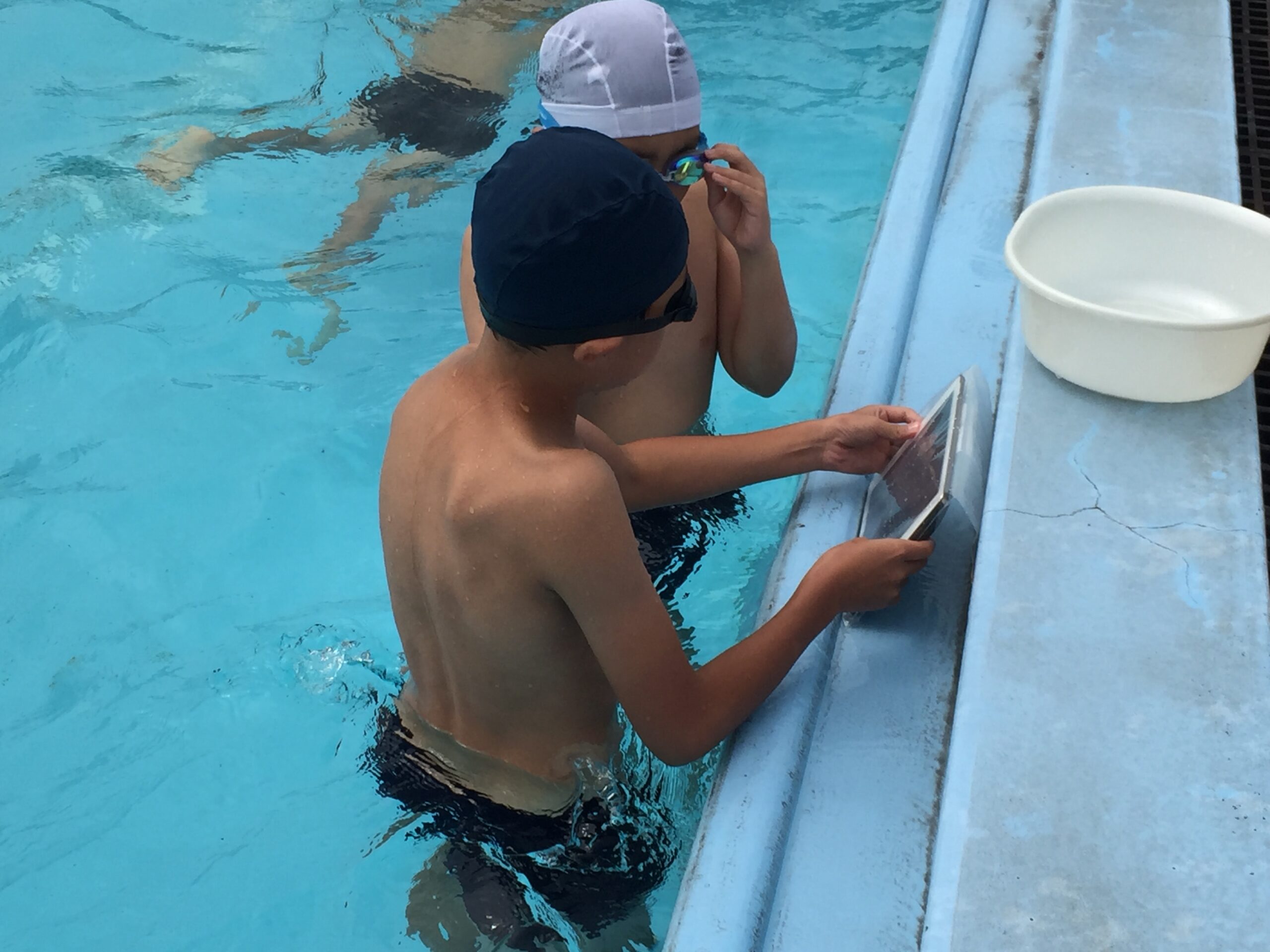

めあて:「学年のテーマ・ソングを作曲しよう」と、その方法として生成AIを使用することを提示し、「CREEVO」アプリの説明をしながら、教師が簡単に曲を作って聴かせると、全体的に興味を示す反応が得られた。

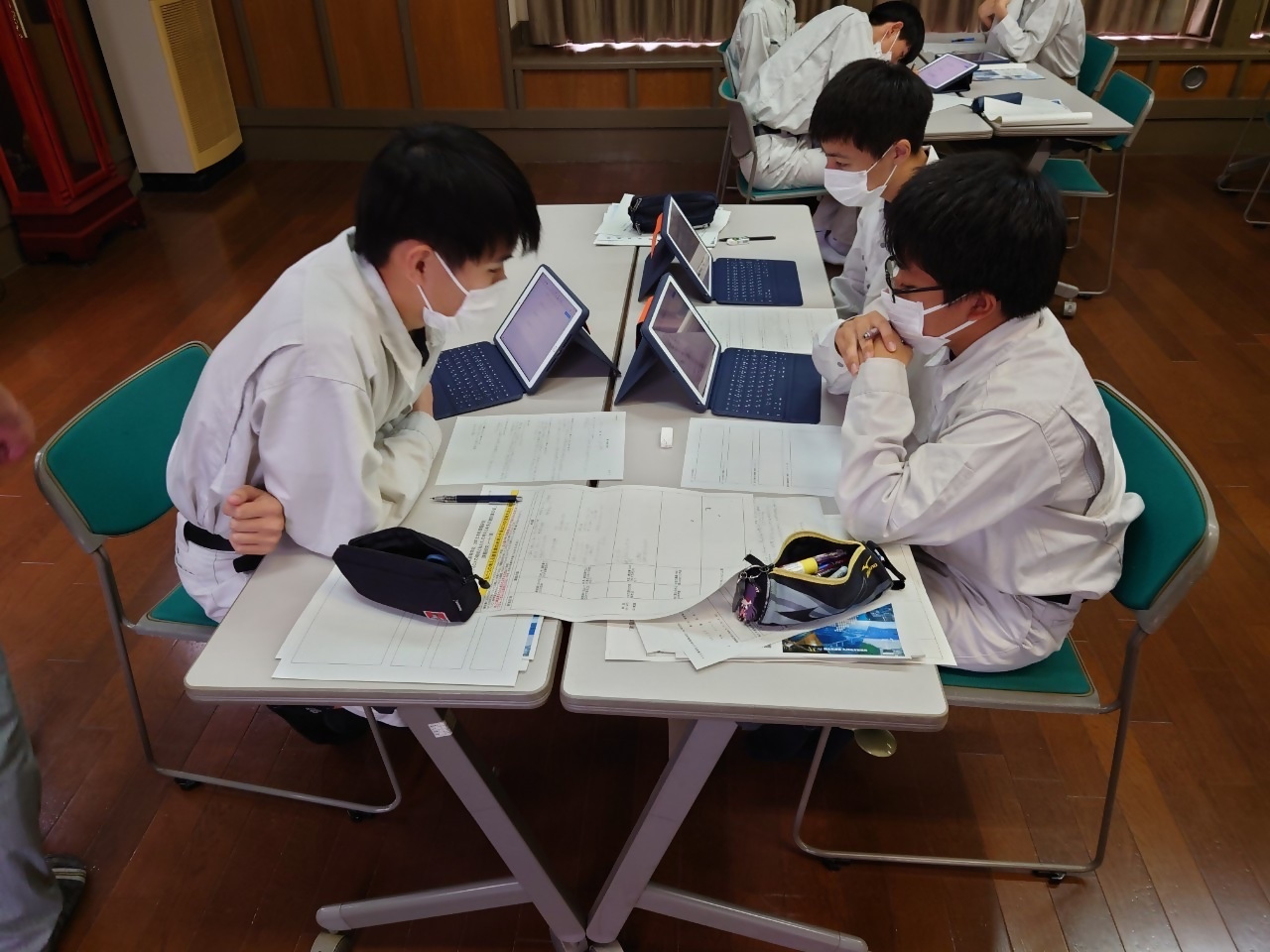

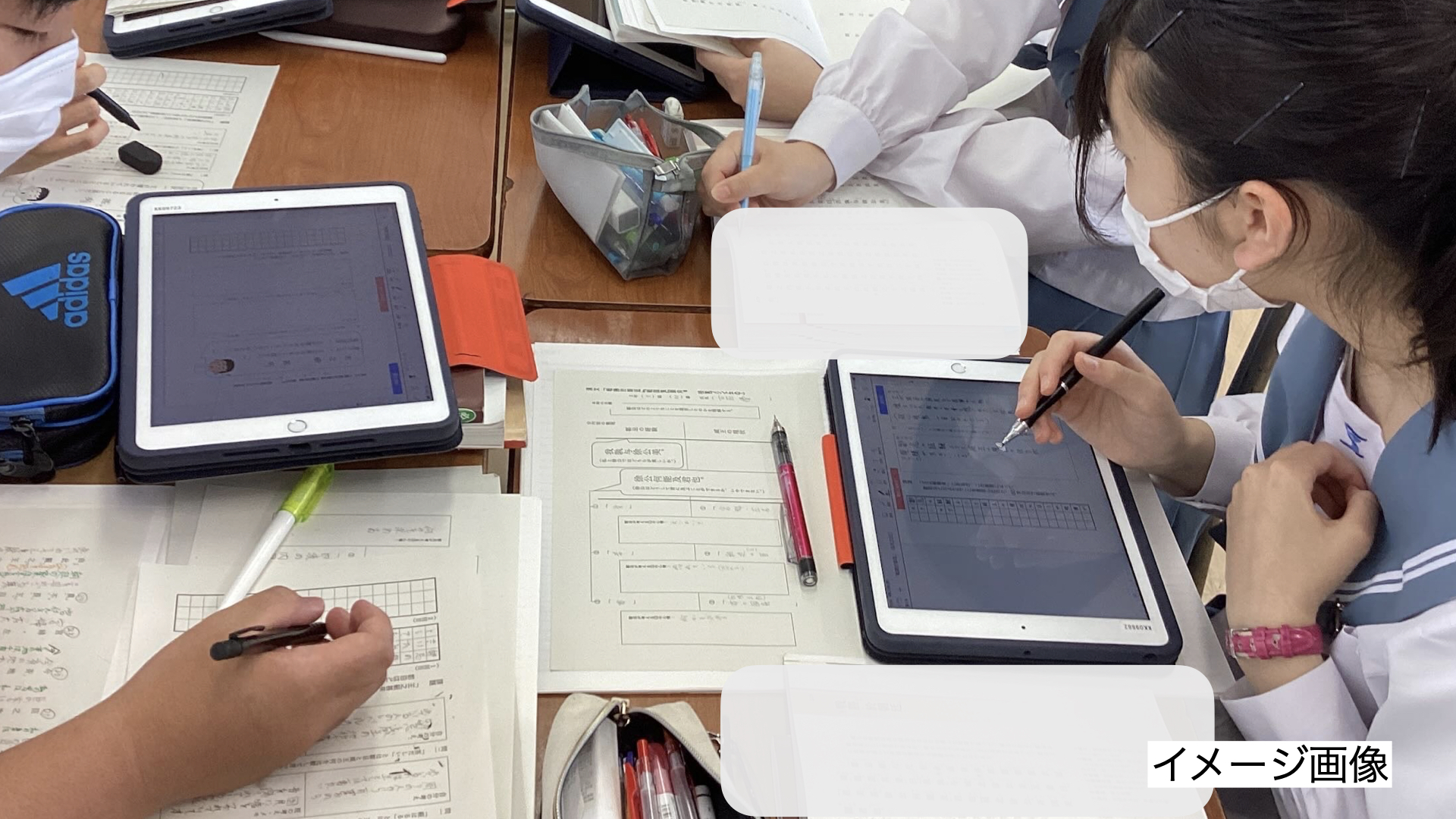

はじめは、4つのグループに別れ、歌詞:テーマ「健康・安全」「協力・挑戦」「WE ARE ONE」と後奏「ジャンジャン・らら~(生徒作)」を分担し、アプリの操作手順と、課題とした項目(要素):「旋律」「テンポ」「音色(楽器)」がわかるようにワークシートを作成して取り組んだ。

各項目で使いたいものを選ぶ場面では、「テンポは○○でいい」や「旋律は○○風にしよう」等の言葉が多く聞かれた。4グループの作品を繋ぎ合わせたテーマ・ソングを聴くと、「ん?」といった表情や「おーっ」、「おもしろい」等の感想が出た。

次に、各グループで曲全体を作曲するようにした。「旋律・テンポ・音色(楽器)」を含むより多くの項目(要素)で使いたいものを考える時間が十分に取れるようにワークシートを改良し、思考手段として、「YouTube」アプリや教科書を活用するようにした。グループによって、進捗状況に差はあるが、「YouTube」アプリでイメージを確認したり、教科書を注視したりしながら、「これだ」、「ちょっと違う」等の言葉や頷き・指さしで自分の選択を示す場面が見られるようになり、「伴奏はストロークにする」や「1980年代アイドルソングいいね」、「このメロディの音色はハープにする」や「○○の部分のテンポは遅め」等、音楽の要素を意識した曲作りが見られた。曲の完成は9月である。

コメント