NEWS

- 総合

- 小学校

- 中学校

- 高校

- 特別支援学校

おすすめの「ICT 活用授業の優良事例」

学校法人別府大学明星小学校5年の総合的な学習の時間

修学旅行の班別自主研修の計画を立てよう

- #路面電車地図カード

- #データチャート

- #研修先カード

- #ロイロノート

- #iPad

学校法人別府大学明星小学校5年の理科

流れる水の働きと土地の変化

- #データチャート改良版

- #提出箱

- #ロイロノート

- #iPad

学校法人別府大学明星小学校3年の総合的な学習の時間

温泉博士になろう

- #PMIシート

- #ロイロノート

- #iPad

学校法人別府大学明星小学校1年の生活科

みんなで遊ぼう 〜「あきまつり」の招待状を考えよう〜

- #クラゲチャート

- #提出箱

- #ロイロノート

- #iPad

学校法人別府大学明星小学校5年の社会科

工業生産とわたしたちのくらし

- #熊手チャート

- #シンキングツール

- #ロイロノート

- #iPad

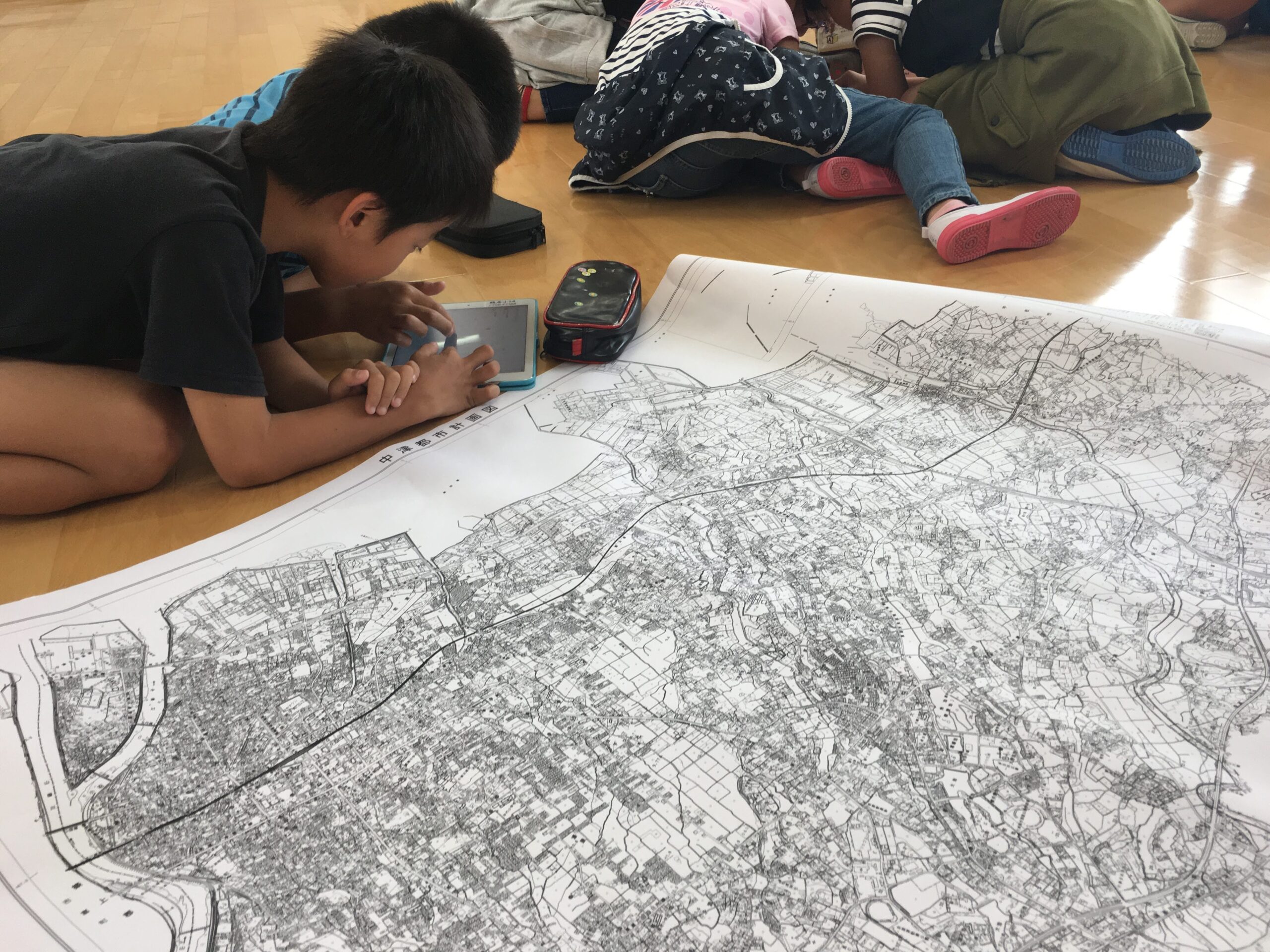

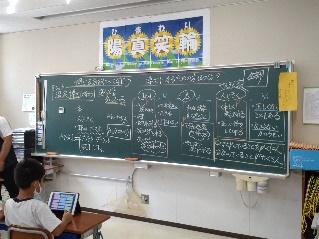

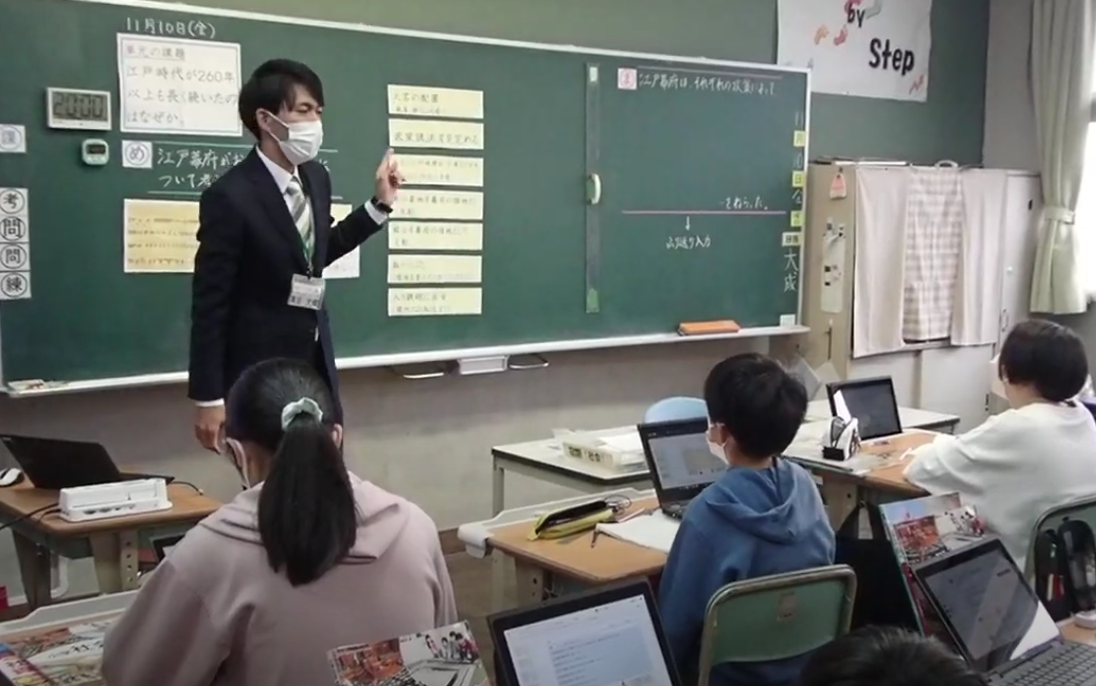

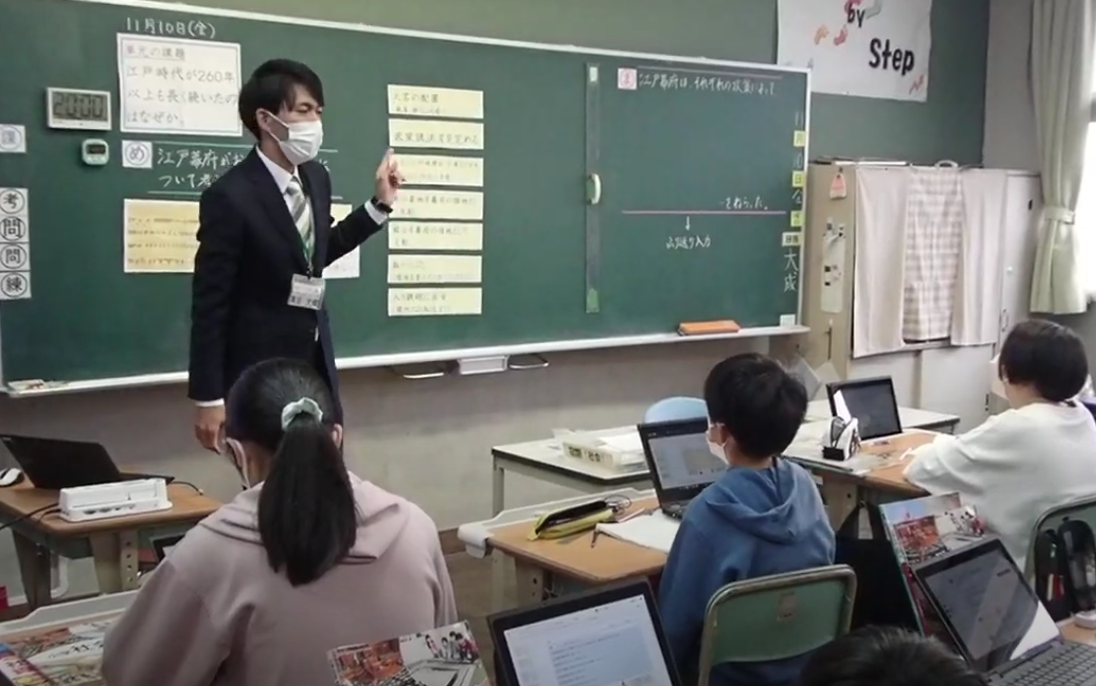

玖珠町立塚脇小学校6年の社会

江戸幕府による大名支配

- #Google Slides

- #Chromebook

- #Google Forms

- #Google Classroom

学校法人別府大学明星小学校5年の総合的な学習の時間

修学旅行の班別自主研修の計画を立てよう

- #路面電車地図カード

- #データチャート

- #研修先カード

- #ロイロノート

- #iPad

学校法人別府大学明星小学校5年の理科

流れる水の働きと土地の変化

- #データチャート改良版

- #提出箱

- #ロイロノート

- #iPad

学校法人別府大学明星小学校3年の総合的な学習の時間

温泉博士になろう

- #PMIシート

- #ロイロノート

- #iPad

学校法人別府大学明星小学校1年の生活科

みんなで遊ぼう 〜「あきまつり」の招待状を考えよう〜

- #クラゲチャート

- #提出箱

- #ロイロノート

- #iPad

学校法人別府大学明星小学校5年の社会科

工業生産とわたしたちのくらし

- #熊手チャート

- #シンキングツール

- #ロイロノート

- #iPad

玖珠町立塚脇小学校6年の社会

江戸幕府による大名支配

- #Google Slides

- #Chromebook

- #Google Forms

- #Google Classroom

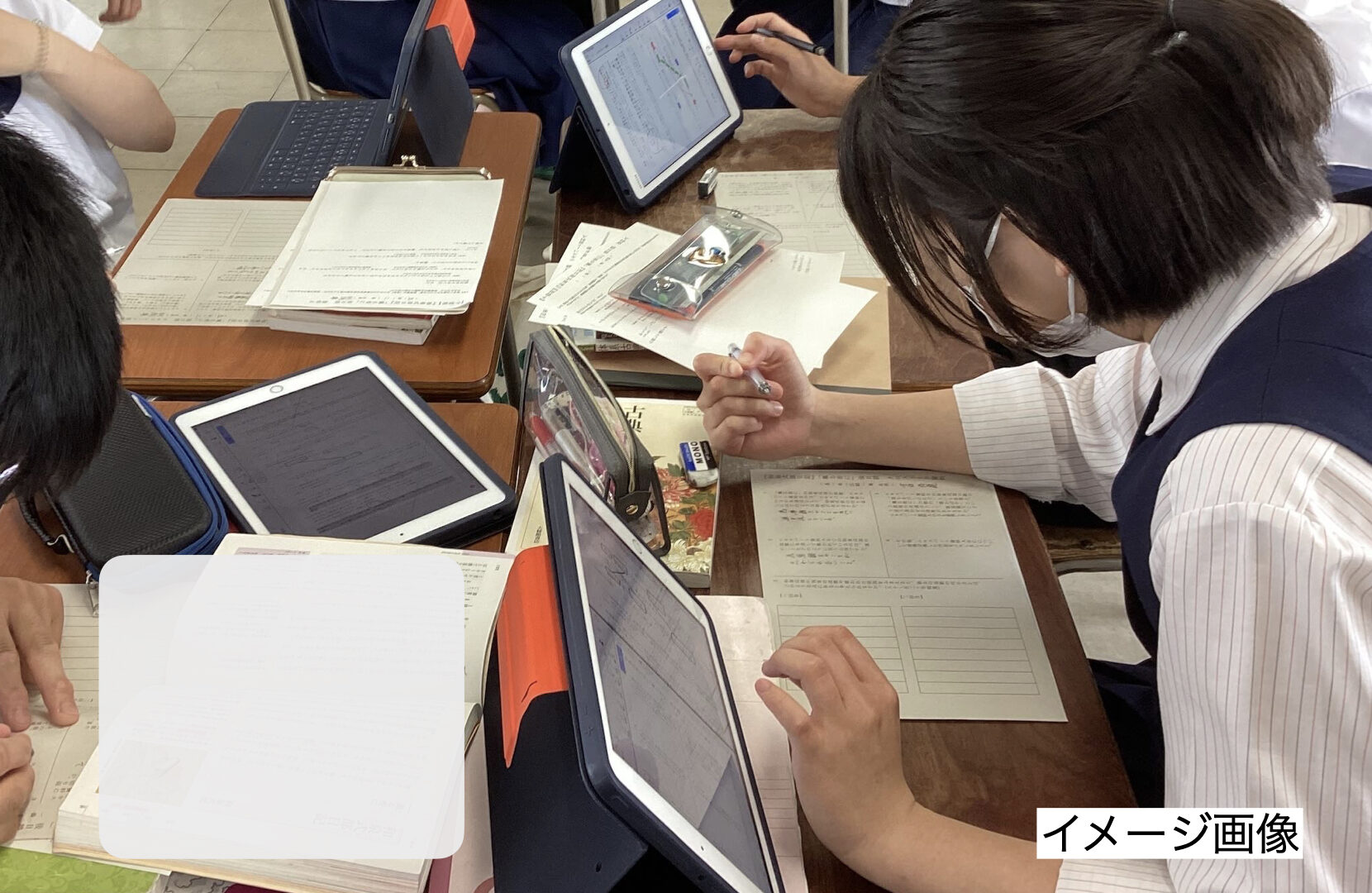

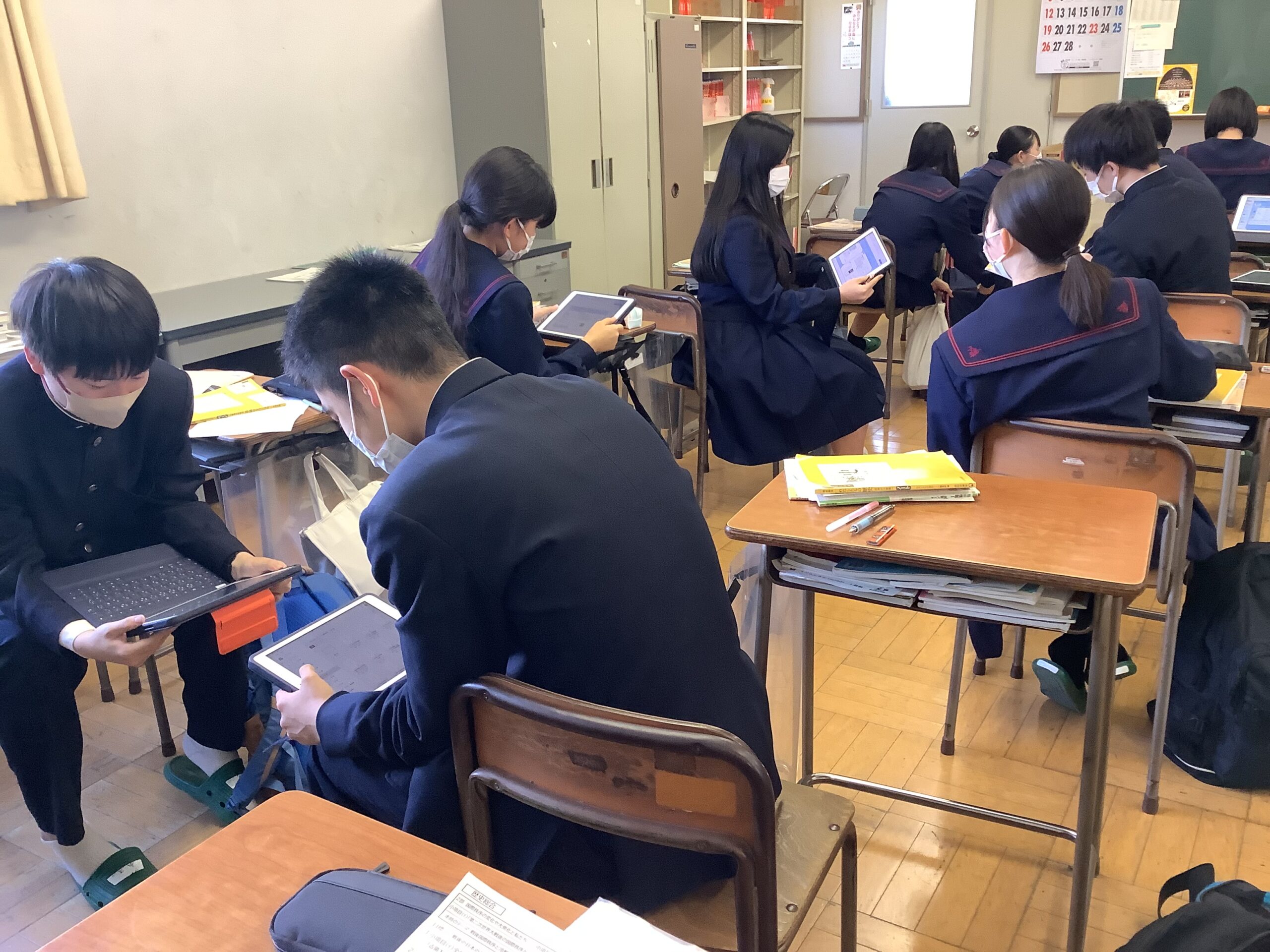

玖珠町立くす星翔中学校3年の数学

関数 y=ax2 関数のグラフを使って、身の回りの問題を考える

- #Google Slides

- #Google spreadsheets

- #Chromebook

- #Google Forms

- #Google Jamboard

- #Google Classroom

佐伯市立本匠中学校3年の社会科(公民的分野)

現代社会を捉える枠組み

- #ロイロノート

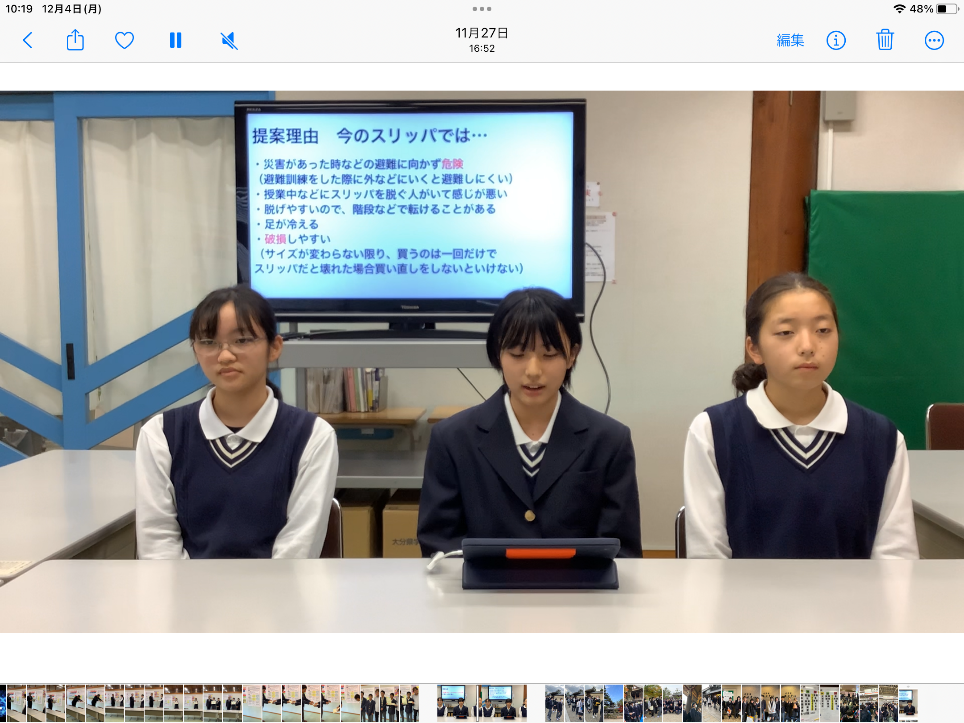

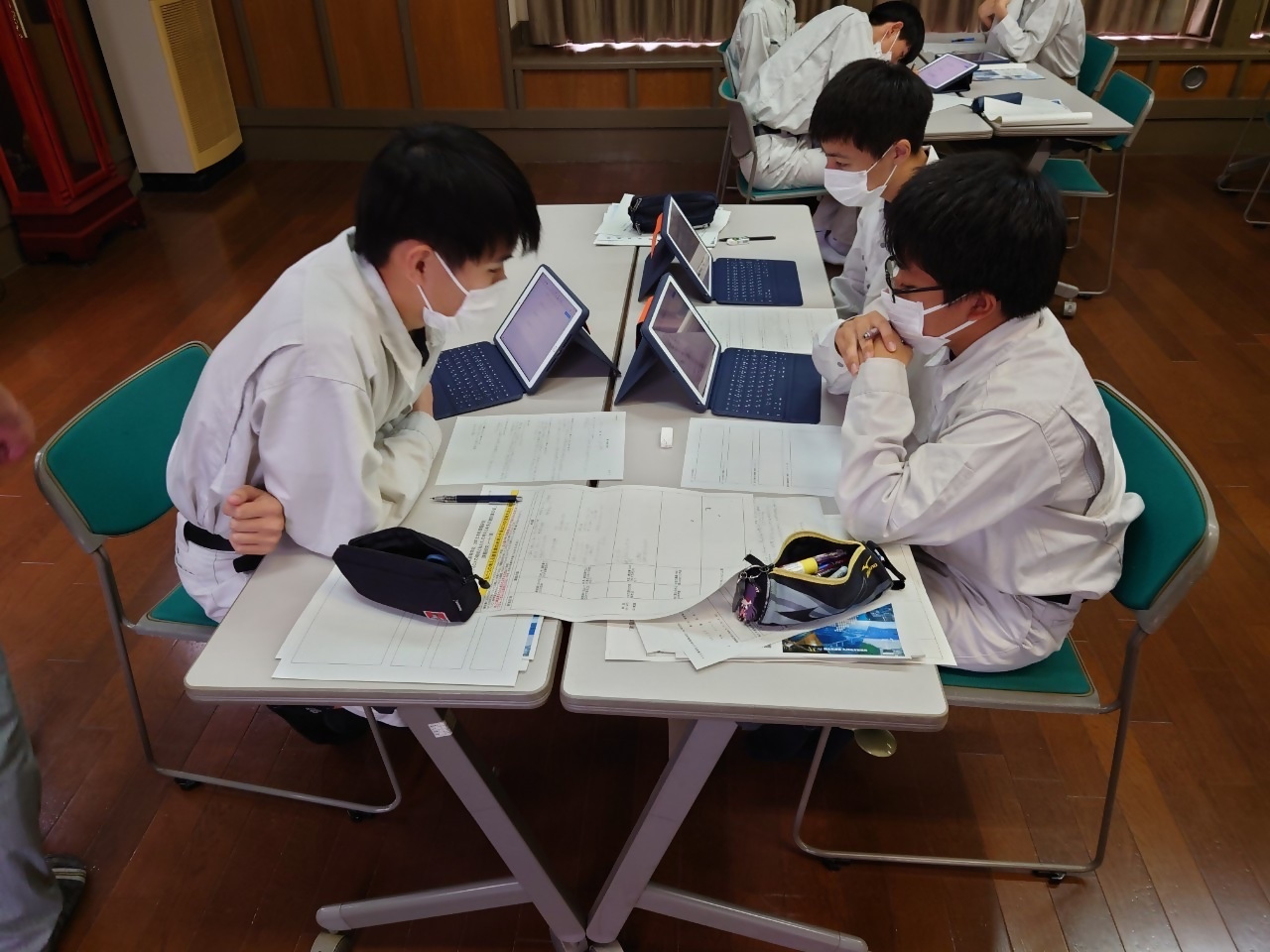

豊後大野市立緒方中学校2年の特別活動(生徒会活動)

学校指定の上履きを変えてほしい~説得力のある主張で学校生活の改善を図ろう~

- #ロイロノート

- #Keynote

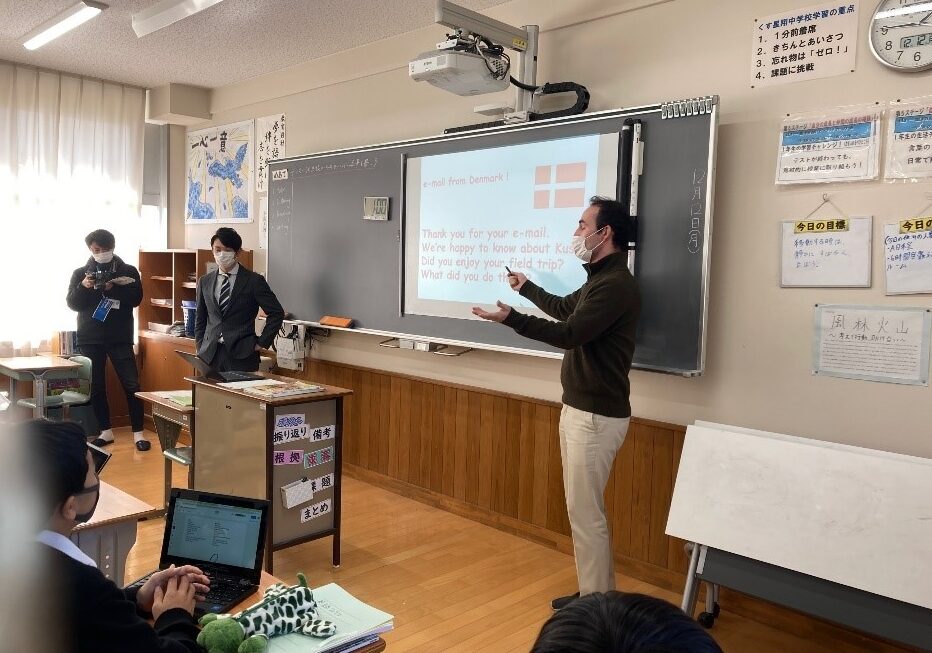

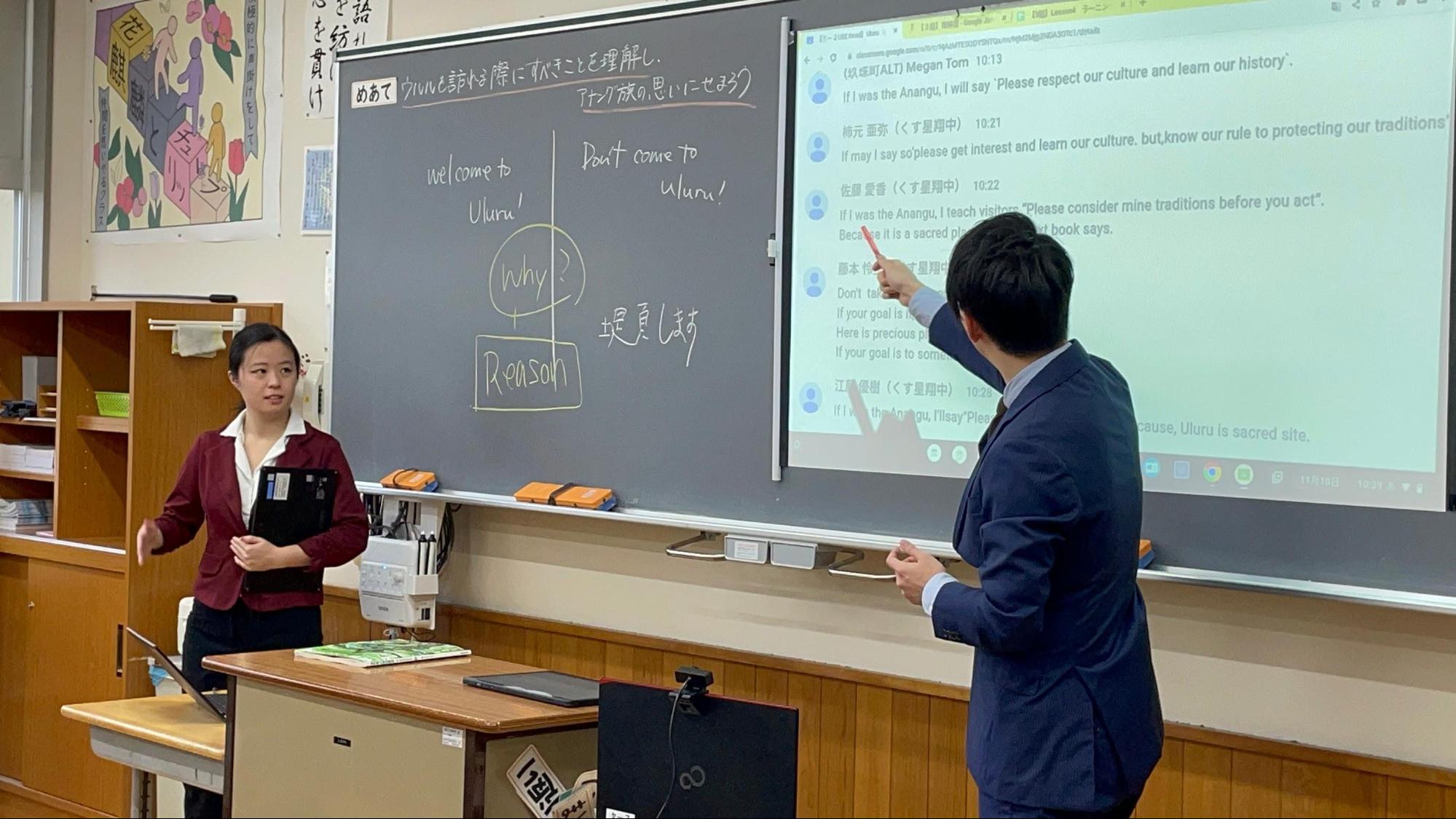

玖珠町立くす星翔中学校2年の英語

旅行を予定している Megan 先生に、その土地ですべきことが伝わるポスターを作ろう。

- #Google Slides

- #Google spreadsheets

- #Chromebook

- #Google Forms

- #Google Jamboard

- #Google Classroom

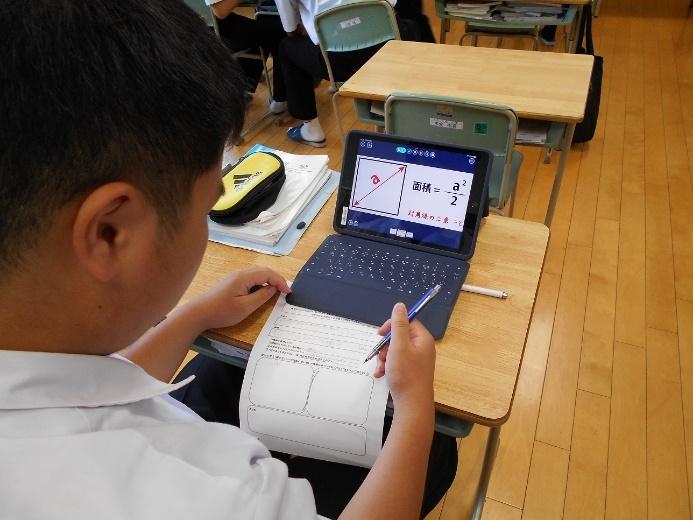

杵築市立山香中学校3年の数学

平方根

- #ロイロノート

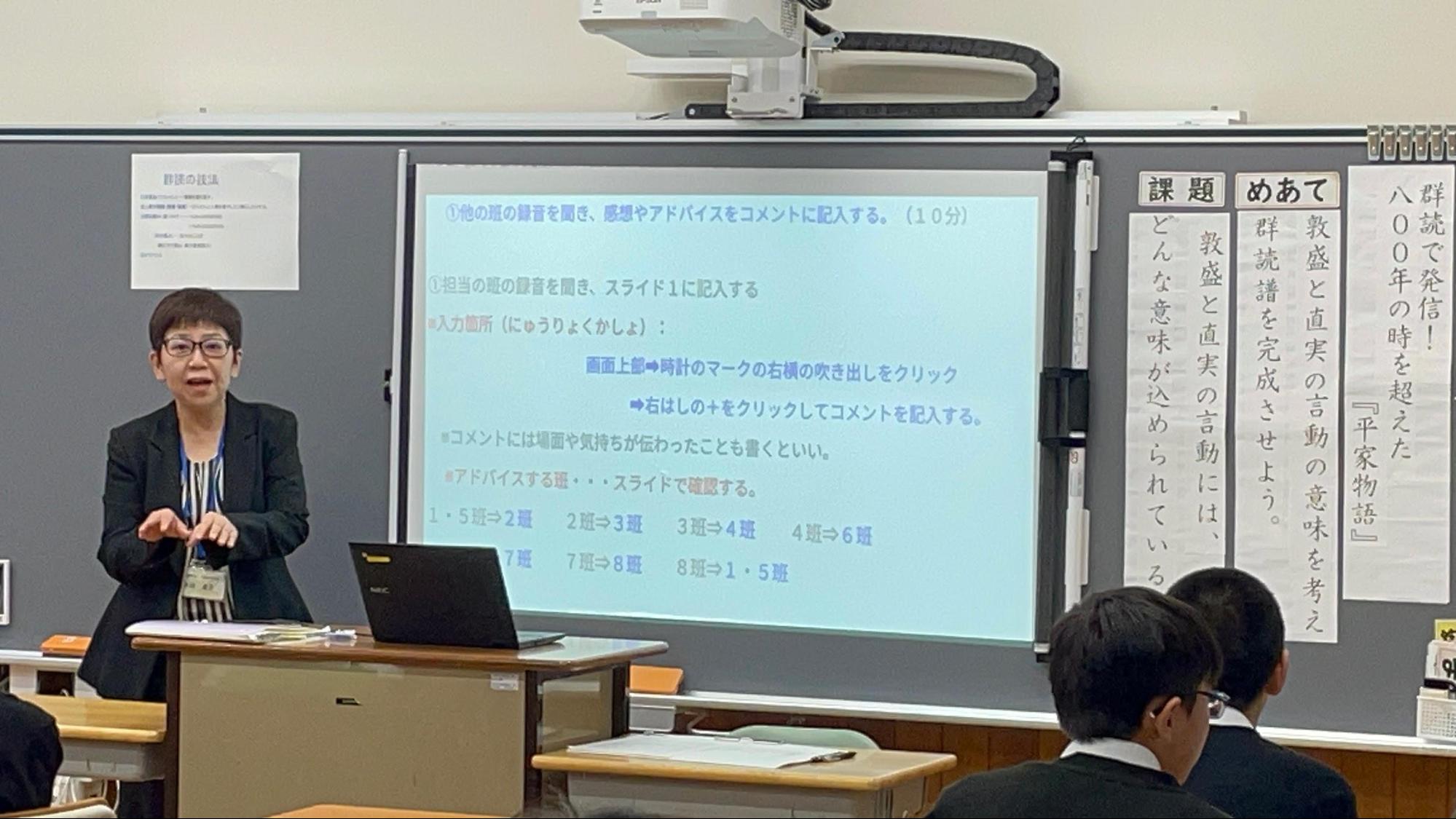

玖珠町立くす星翔中学校2年の国語

群読で発信!800年の時を超えた『平家物語』

- #Google Slides

- #Google spreadsheets

- #Chromebook

- #Google Forms

- #Google Jamboard

- #Google Classroom

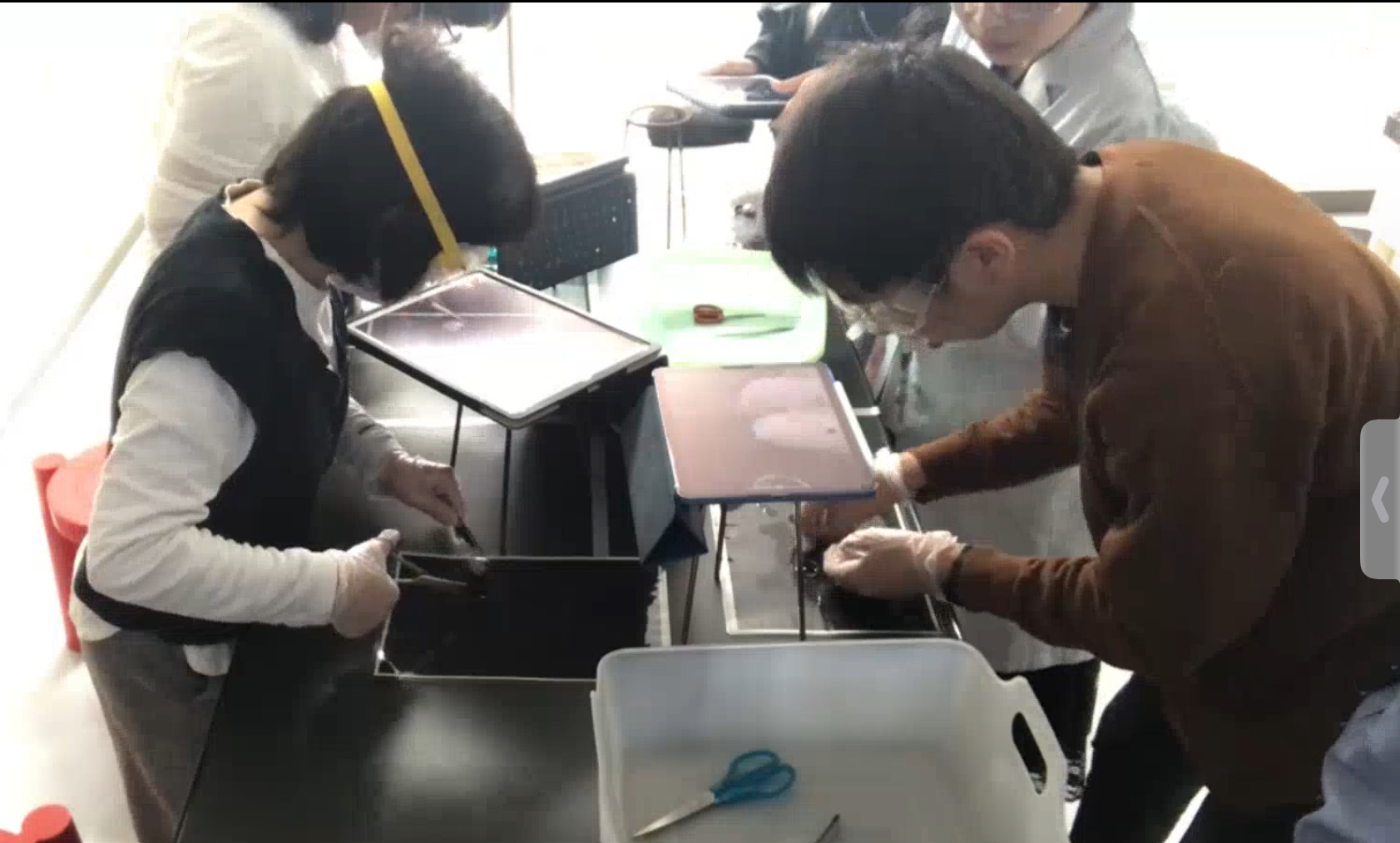

大分県立盲学校1年2年3年の理科

ブタの眼球の解剖実験〜「わかる」「つたえる」「つながる」ための生徒実験〜

- #Word

- #OneDrive

- #Share Point

- #PowerPoint

- #Teams

大分県立大分工業高等学校3年の課題研究

建設産業におけるDX(デジタルトランスフォーメーション)の現状と私たちの考える未来の建設産業の姿

- #Microsoft Teams

- #iPad

- #MetaMojiClassRoom

大分県立大分工業高等学校1年の機械設計

力と運動の法則(運動の量&働く力の関係)

- #iPad

- #MetaMojiClassRoom

大分県立中津北高等学校1年の地理歴史

第二次世界大戦の特徴と性格

- #iPad

- #MetaMojiClassRoom

大分県立大分東高等学校2年の農業

食中毒の原因となる細菌の特徴に応じた対策を理解する

- #Mentimeter

- #iPad

- #MetaMojiClassRoom

大分県立安心院高等学校1年の情報

問題解決とその方法 (章末確認テスト)

- #パスワード

- #Microsoft Teams

- #forms

大分県立さくらの杜高等支援学校高等部1年の情報

情報通信ネットワークとデータの活用に取り組むための指導

- #Microsoft Excel

- #教科学習

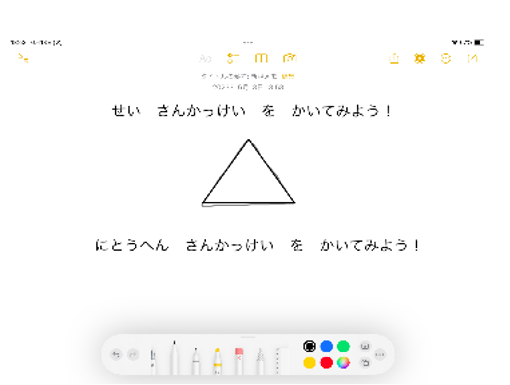

大分県立南石垣支援学校高等部2年の数学

三角形の特徴を踏まえながら作図するための指導

- #Apple Pencil

- #算数

- #知的

- #作図

- #三角形

- #図形

- #メモ

- #数学

- #iPad

大分県立新生支援学校小学部2年の図画工作科

自分や友だちの描いた作品を鑑賞するための指導・支援

- #図画工作科

- #作品鑑賞

- #iMovie

- #iPad

- #Keynote

大分県立宇佐支援学校高等部1年の登校時

1日の流れを確認し、見通しを持って活動に取り組むための支援

- #1日の流れの確認

- #iPad

- #Keynote

大分県立竹田支援学校中学部2年の国語

物語文を読んで、感じ取った登場人物の気持ちや場面の情景を表現する指導

- #読むこと

- #スイミー

- #レオ・レオニ

- #知的障がい

- #国語

- #iMovie

- #iPad

- #Keynote

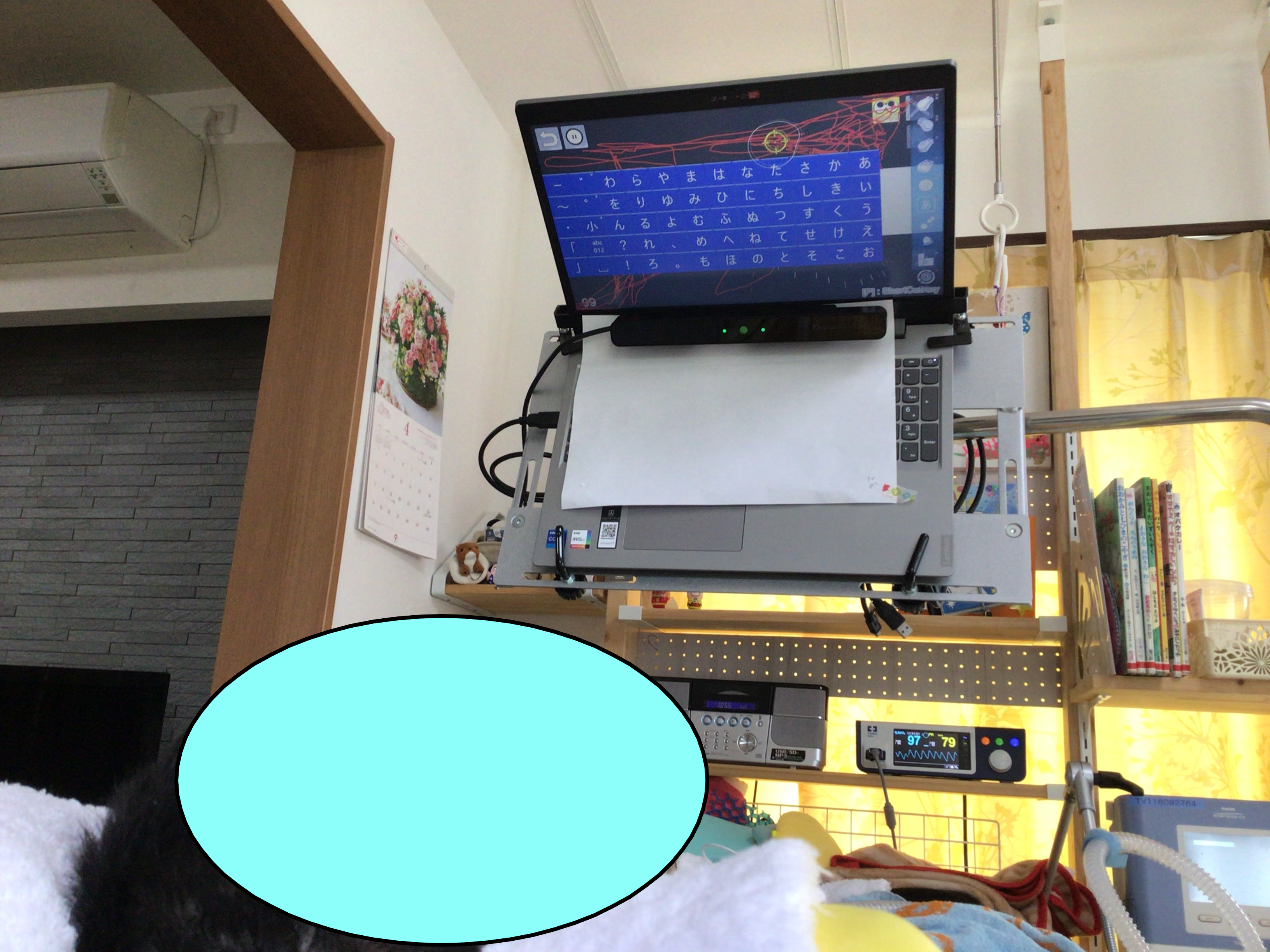

大分県立別府支援学校高等部2年の自立活動

情報端末機器に慣れ、より主体的に学習に取り組むための指導

- #自律神経失調症

- #文字さがし

- #カメラ

- #Safari

- #自閉症スペクトラム

- #自己肯定感

- #自立活動

- #iPad

- #Keynote

- #zoom

全 296 件の「ICT機器等の優良活用事例」から事例をさがす

おすすめの「探究的な学びの実践事例」

※探究的な学びの実践は高等学校からです

大分県立中津東高等学校

日本の伝統芸能「落語」への挑戦

大分県立中津東高等学校

エコ電カーの製作を通して

大分県立中津北高等学校

フッ素の働き

大分県立中津北高等学校

マルコフ連鎖による読書感想文の自動生成

大分県立中津北高等学校

保育士疑似体験をして気付いた日本の保育の現状

大分県立中津南高等学校1年

やさしい日本語で異文化交流【B】 〜中津市の外国人が受診しやすい医療環境〜

全 15 件の「探究的な学びの実践事例」から事例をさがす

- ニュース

- 新着情報

GIGAスクールインタビュー記事を公開しました。

ICT活用事例実践者へのインタビュー動画を4本公開しました。

インタビュー動画を公開しました。(大分県立別府支援学校)

インタビュー動画を公開しました。(玖珠町立くす星翔中学校)

ICT活用事例を追加しました

ICT活用授業&探究ライブラリポータルサイト開設!

大分県学校給食の現状(令和5年度)

一般競争入札のお知らせ(授業管理コンテンツ管理サイト構築・運用委託業務)

一般競争入札のお知らせ(遠隔教育関連広報業務委託)

令和6年度 大分県高校生海外留学支援事業について

一般競争入札のお知らせ(ネット安全教育推進事業業務委託)

一般競争入札のお知らせ(大分教育ネットワーク運用保守業務)